LIKE❤️

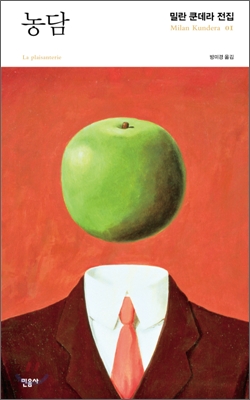

이번 연휴간, 여자친구가 농담으로 "아, 그 끝나지 않는 농담?"이라고 부르던 책, <농담>(1965)을 모두 읽었다. 그도 그럴 것이 독서모임에서 이 책을 선물받은 지 넉 달, 첫 장을 편 지 두 달이 지나서야 비로소 마지막 장을 덮을 수 있었기 때문이다. 500페이지가 조금 넘는, 장편 소설로는 보통 분량의 책이었으나 소설읽기에 낯선 나로서는 어찌나 안 읽히던지 십수 번은 책장에 꽂았다 빼길 반복했던 것 같다. 어쩌면 지난 두 달 동안 카페에 갈 때마다 굳이 책을 챙겨가 몇 장 깔짝대다 말던 내 모습이 여자친구에게 농담처럼 보였을지 모르겠다.

이 책을 끝까지 읽은 건 전적으로 이 책을 선물해 준 친구 때문이었다. 지난해 이 친구로부터 이 책과 <어떤 양형의 이유>(2019) 두 권을 선물 받았는데, 인간이 양심이 있으면 적어도 한 권은 읽어야 하는 것 아니냐, 그래도 차마 법조 관련 책은 못 읽겠다, 는 내면의 소리가 책장에서 이 책을 번번이 끄집어 냈다. 물론 밀란 쿤데라라는, 어디선가 "굉장하다"고 들어본 것 같은 작가의 이름값도 작용했을 것이다.

이 책을 한 줄 요약하자면 '입 한 번 잘못 놀렸다가 인생 씨게 조진 '쿨찐'의 비열한 복수 실패기'쯤 정리할 수 있겠다. 책은 온통 상징과 은유로 가득차 있는데, 이들이 의미하는 실재적 대상(공산주의, 체코, 민족주의 등등) 각각이 안고 있는 부조리와 모순을 인간 본성과 연결시키려는 작가의 기획이 우선 눈에 띈다. 누구나 겪는 미성숙하고 불완전한 성장의 경험, 내밀한 곳에 숨어 있는 인간의 저열한 욕구와 비열한 자기합리화, 전체주의가 야기하는 인간성의 말살, 여러 지류로 흘려보낸 캐릭터와 이야기를 다시 본류로 끌어와 내러티브를 완성시키는 작가적 수완 등은 밀란 쿤데라가 왜 세계적 명성을 얻었는지 알 수 있게끔 했다.

그럼에도 이 작가의 책을 다시 읽고 싶진 않다는 생각이 들었는데, 이유는 두 가지였다. 우선 작가가 여성을 다루는 방식이 지나치게 '도구적'이라는 점 때문이다. 작중 등장하는 모든 여성은 성적 욕망의 대상 아니면 육체적 관능을 상실한 꽃(나이가 많아야 30대에 불과한데도!) 정도로 그려지는데, 20대 여성의 젊음과 아름다움이 등장인물 사이에서 일종의 전리품처럼 비교되며 이로 인해 주인공이 복수의 의지조차 내려놓게 되는 대목은 작가의 의도를 떠나, 불쾌한 감정마저 불러일으켰다.

이를 의식한 듯 작가도 "...그녀는 내게 아무 죄도 짓지 않았는데 나는 야비하게 행동을 했다. 나는 그녀를 단순한 사물, 즉 내가 다른 사람에게 던지고 싶어 한 하나의 돌멩이쯤 만들어 버렸던 것이다."(p.476)처럼 빠져나갈 구멍을 더러 만들어 놓긴 했지만, 소설의 마지막 대목에서 극도로 고조된 긴장이 일거에 해소되는 (작가가 은연중 이 부분이 바로 내가 말한 '농담'이라고, '블랙코메디' 아니냐고, 강요하는) 장면에서 잘나가는 커리어우먼의 체면과 존엄의 상실을 교묘하게 이용했다는 점에서 면죄부를 얻긴 어려워 보인다.

밀란 쿤데라의 다른 작품을 읽어보진 않았지만 아마 그는 에로티시즘을 능숙하게 다루는 작가일 것이다. 놀랍게도 이 작품에서 나오는 '모든' 사건의 발생과 전개, 갈등과 해소는 이성에 대한 욕구와 그에 따른 신체 접촉에서 출발하는데, 그의 이런 집착에 가까운 태도로 미루어 다른 작품에서도 분명 에로티시즘을 영리하게 활용했을 것이라 짐작된다. 이런 추측은 시대적 배경도 뒷받침한다. 지금의 공기와는 사뭇 달랐던 1960년대, 꽤 고상한 방식으로 인간의 성과 내밀한 욕망을 그린 이 작품은 꽤나 센세이션이었을 것이다.

인간성이라곤 찾아볼 수 없는 학생연맹, 여러모로 체코를 상징하는 루치에가 유년기 겪은 무자비한 성폭력, 우여곡절 끝에 결국 '원점'으로 돌아와 전율을 느끼는 루드비크 등 공산주의에 대한 작가의 냉소적 태도는 이런 고상한 에로티시즘과 맞물려 자유주의 진영(프랑스)에서 이 작품의 위상을 단숨에 끌어올렸을 것이다. 아마 내가 이 책의 마지막 장면, 야로슬라프(민족주의)가 잠시 쓰러졌다가 다시 일어나는 장면에서 냉전시대 흑백 선전물을 떠올렸던 건 결코 우연이 아니었을 것이다.

"...삶은 해독해야 할 수수께끼로서 주어지는 것이라는 믿음, 우리가 겪는 일들은 동시에 우리 삶의 신화를 형성하며 또한 이 신화는 진실과 불가사의의 열쇠를 모두 지니고 있다는 믿음. 그것은 환상일 뿐일까?"(p.278) 책 곳곳 이런 문장들이 나로서는 그나마 건진 수확이었다.

2023년 1월